埼玉県は昔、実は“海あり県”だった!?

どーも、お疲れきし!日本一暑い町・熊谷市出身の38歳、れきしクンでございます。

埼玉県と言えば“海なし県”として有名ですが、実は歴史をさかのぼれば、海が存在した時代がある“海あった県”だったんです!

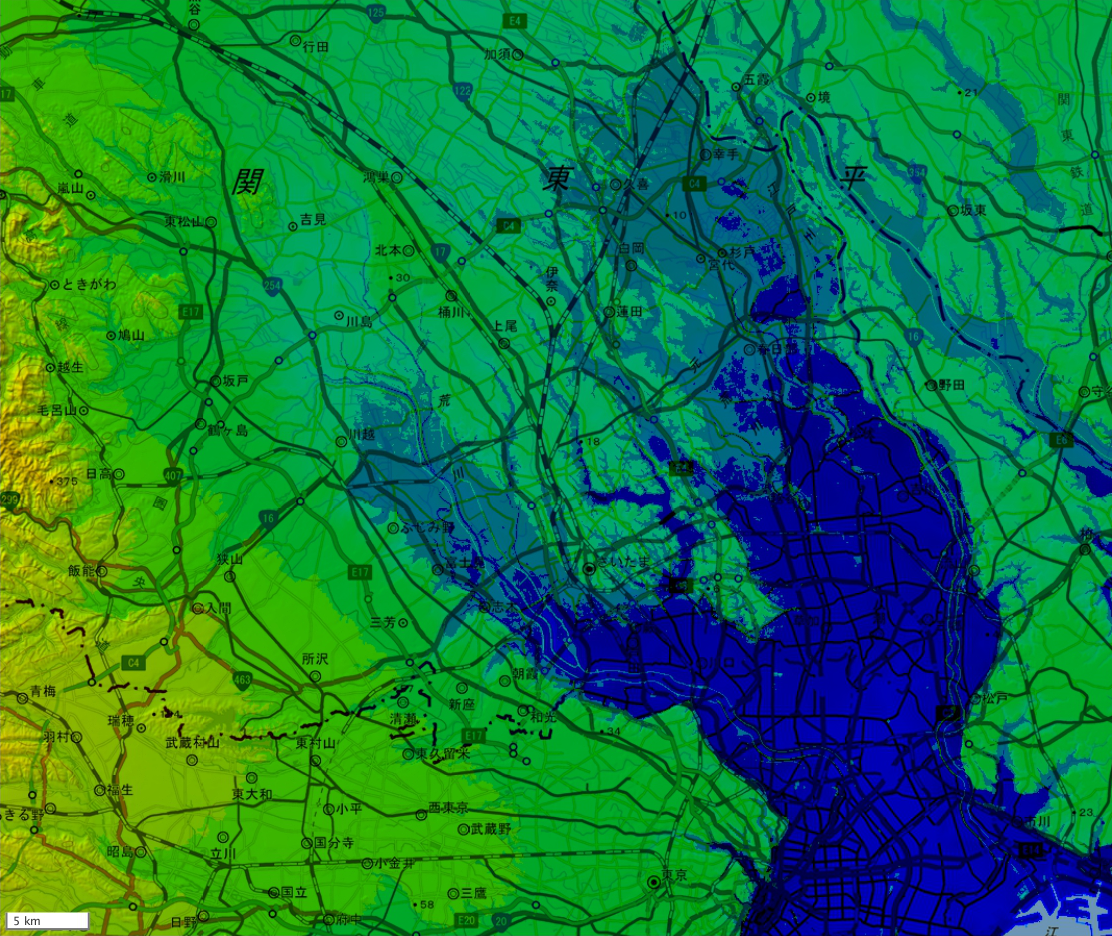

と言っても、それは埼玉県が誕生するず〜〜〜っと前。約6000年前の「縄文時代」前半のお話。現在の「東京湾」が、なんと縄文時代には埼玉県の奥深くまで広がっていたんです。その海域は「奥東京湾」と呼ばれていて、大宮台地の西側は「古入間湾」とも呼ばれています。

そして、その範囲にもビックリ!東京都側の川口市や草加市などや、千葉県側の三郷市や吉川市などは当時はほとんどが海の底。さらに奥東京湾は春日部市や加須市を通って群馬県板倉町あたりまで、古入間湾は富士見市を通って川越市あたりまで伸びていたそうなんです。

“縄文時代の埼玉県民”はその海岸線近くに住んでいたようで、県内の各地には貝殻などが捨てられて堆積した「貝塚」が残されています。春日部市の「花積貝塚」、富士見市の「水子貝塚」、川越市の「小仙波貝塚」などなど、多くの縄文時代の遺跡が発見されています。

では、なぜ埼玉県は縄文時代は“海あり県”だったのか!?

それは「縄文海進」と呼ばれる〈海水面の変動現象〉によるものでした。その頃、地球は氷河期が終わって温暖化中。日本列島は今よりも気温は1〜3℃ほど高く、海水面は2〜5mほども高かったと考えられています。そのため、海岸線は“海進”、現在より陸地に奥深く侵入していたのです。

それを物語るように、標高が分かる「国土地理院」の地理院地図で調べてみると、当時の海域だったと思われるエリアは〈標高5m以下〉を表す[青]、〈標高10m以下〉を表す[水色]で表示されていて、縄文時代の奥東京湾を想像することができて非常に興味深いです!

その後、縄文海進は止まって「海退」が進んで海岸線は後退していきますが、【温暖化と海水面の上昇】という現象は遠い昔に起きた出来事ではなく、現代の我々の目の前ですでに起きています。そして、それは“海なし県”の埼玉県とは無関係の現象ではなく、むしろ“海あった県”として直接関係のある現象だったことを縄文時代の遺跡たちが教えてくれています。

(写真出典:地理院地図)

レポーター紹介

れきしクン(長谷川ヨシテル)

歴史ナビゲーター

FMクマガヤパーソナリティ